【データが語る】ACL史上初 日本勢3チーム、1次リーグ無敗通過 – データが語る – サッカーコラム : 日刊スポーツ

アジア・チャンピオンズリーグ(ACL)は東地区1次リーグが終了し、3大会ぶりのアジア制覇を狙う日本勢は川崎F、名古屋、C大阪の3チームが無敗で突破した。決勝トーナメント1回戦は9月に一発勝負で行われ、川崎Fは蔚山、名古屋は大邱、C大阪は浦項といずれも韓国勢と対戦する。2チームのみの参加だった07年に川崎F(5勝1分け)と浦和(2勝4分け)がともに負けなしで決勝トーナメント(T)進出を決めたことはあったが、日本勢の3チームが1次リーグを無敗で通過したのは今回が初。G大阪が2勝3分け1敗でH組2位となり、10年ぶりとなる4チーム決勝T進出は逃したものの、4チーム合計17勝(6分け1敗)は、09年の15勝(5分け4敗)を更新する最多記録となった。今大会は中国勢が国内リーグと代表チームの日程の兼ね合いで下部組織の若手中心のチーム編成で臨み、オーストラリア勢が新型コロナウイルスの影響で出場を辞退。22年ワールドカップ(W杯)カタール大会アジア最終予選で日本と同組になった2カ国のリーグの姿勢も日本勢好成績の理由ではある。東地区のライバルは韓国勢のみとなり、アジア一のクラブを決める国際大会としては寂しさが漂う。それでも中2日で6試合という厳しい日程の中でも選手は奮闘。Jリーグ全体としてリーグ戦とACLの日程が重ならないよう細かな調整を繰り返し、コロナ禍の中でも出場4チームはほぼ万全の状態で臨むことができた。そうしたサポートもあってそれぞれが持ち味を発揮。1次リーグで数多くの記録が達成された。▼川崎F(I組1位) 6戦全勝で首位通過。日本勢が全勝で1次リーグを突破したのは10年の鹿島以来、11年ぶり2チーム目。総得点27点は今大会最多で、日本勢では08年鹿島の28点に次いで2番目に多かった。選手層の厚さも示し、今大会最多となる12人がゴール。FWレアンドロ・ダミアンが6得点で西地区を含めた得点ランキング3位タイとなった。1位は元柏のFWオルンガ(アルドハイル)で9得点。▼名古屋(G組1位) 日本勢としては史上初めて4試合連続無失点勝利を記録した。初戦は得意のウノゼロ(1-0)だったが、2戦目からは3、4、3点と複数得点での完封勝利。Jリーグ同様の堅守を見せただけでなく、6試合でFW山崎凌吾とFWマテウスが各4得点、FW柿谷曜一朗、MF阿部浩之が各2得点と攻撃陣が結果を残した。▼C大阪(J組1位) 4勝2分け、13得点2失点と安定した戦いで首位突破。6試合で2失点は今大会の名古屋とともに日本勢の1次リーグ最少失点記録となった。今季途中加入のDFチアゴがチーム最多3得点と、191センチの高さはセットプレーで威力を発揮。FW大久保嘉人は川崎F時代の14年以来、7年ぶりにACLでゴールを決めた。▼G大阪(H組2位) 最終節の全北戦に1-2で敗れ、1次リーグ突破はならなかったが、7日のタンピネス・ローバーズ(シンガポール)戦では20歳のFW川崎修平が日本勢最年少となるハットトリックを達成。今大会でACL本戦通算75試合とし、日本勢では最多となった。○…今大会の1次リーグでは西地区を含め7人がハットトリックを達成したが、そのうち4人が日本勢。Jリーグ所属選手のハットトリックは過去18大会で6人(予選除く)だけだった。全て1次リーグで記録されており、決勝Tでの達成となれば日本勢初となる。〈日本勢のACLでのハットトリック〉06年 フェルナンジーニョ(G大阪)〃 マグノ・アウベス(G大阪)08年 マルキーニョス(鹿島)09年 レアンドロ(G大阪)10年 平井将生(G大阪)20年※小川慶治朗(神戸)21年 山崎凌吾(名古屋)〃 橘田健人(川崎F)〃 川崎修平(G大阪)〃 レアンドロ・ダミアン(川崎F)※20年の小川は対戦相手のジョホール・ダルル・タクジムが途中棄権で試合結果は無効(ニッカンスポーツ・コム/サッカーコラム「データが語る」)

前哨戦低調の仙台市長選 同じ政令市の名古屋、横浜に見劣り? | 河北新報オンラインニュース / ONLINE NEWS

2021年07月01日 06:00

仙台市長選のポスター掲示板。8区画用意されたが、立候補表明は2人にとどまる

任期満了に伴う仙台市長選(7月18日告示、8月1日投開票)は投票まで1カ月となった。立候補表明はともに無所属で、再選を目指す現職の郡和子氏(64)、新人で元衆院議員の加納三代氏(44)の2人。他に立候補の動きは見られない。各政党が事実上、郡氏に相乗りする構図に新型コロナウイルスの影響も重なり、前々回2013年以来の低調な前哨戦となっている。

新人4人が名乗りを上げ、国政与野党が激突した前回の構図は4年間で一変した。郡氏が就任後、各党と等距離を保ち、対立候補を支援した自民、公明との緊張関係が緩和。今回も政党に推薦を求めず「市民党」を掲げたことが大きい。 自民は今回も一時、対立候補の擁立を模索したが、作業は難航した。中堅市議が立候補に動いたものの、郡氏を評価する声が一部にあり、党市連は一枚岩になりきれず断念に追い込まれた。「知名度に勝る現職が優位」(ベテラン党市議)と戦意は高まらなかった。 新型コロナも現職に挑む新人の動きを阻んでいる面がある。集会を開くなど名前や政策を浸透させる典型的な活動が制約され、県と市独自の緊急事態宣言が解除されるまでは、街頭で訴えることもはばかられた。 断念した中堅市議は支援団体に「コロナ対応に集中すべきだ」と進言されたことを理由の一つに挙げた。コロナ禍の厳しい生活で、選挙モードになれない市民意識も背景にうかがえる。 別のベテラン市議は低調の原因に「そもそも論」を説く。政令市移行後、市議選が区割りになったことや衆院の小選挙区制の影響を挙げて「仙台市全体を考えられるような人材が育ちにくくなった」と解説する。 今回は中堅市議が断念を表明した翌日、前回出馬した加納氏が「無投票は郡氏の白紙委任になる」として、現職と一騎打ちの場合に限り挑戦すると記者会見で語った。戦後初の無投票は回避される可能性が高い。 ただ、同じ政令市で比べると、4月にあった名古屋市長選は現職に3新人が挑む構図だった。8月8日告示の横浜市長選には元閣僚や市議、元衆院議員ら複数が名乗りを上げている。 東北大大学院情報科学研究科の河村和徳准教授(政治学)は、仙台市長選の低調を「市長と市役所、議員の小さなユートピア(理想郷)が選挙を機能させていない」と分析。「市政課題を可視化し、未来への責任を問うのが選挙。長い目で見れば将来につけを回すことになる」と警鐘を鳴らす。

~複数店舗の人員配置を簡単に!パーソルのSaaS型シフト管理サービス「Sync Up」~中部最大のIT展示会「Japan IT Week 名古屋」に出展!

[パーソルイノベーション株式会社]

2021年7月28日(水)~30日(金)/ 会場:ポートメッセなごやhttps://www.sync-up.jp/ 総合人材サービス、パーソルグループのパーソルイノベーション株式会社(本社:東京都港区、代表取締役社長:長井 利仁)が運営するSaaS型シフト管理サービス「Sync Up(シンクアップ)」( https://www.sync-up.jp/ )は、2021年7月28日(水)~30日(金)にポートメッセ名古屋で開催される中部最大のIT展示会「Japan IT Week 名古屋」に出展します。「Sync Up」のブースでは、デモ機を使ってシフト希望の収集から管理までのフローをご紹介します。シンプルで直観的なUIを追求した操作性をぜひこの機会にお試しください。■「Sync Up」とは 「Sync Up」は、飲食、小売、物流をはじめとしたサービス系企業を対象に、アルバイトスタッフからのシフト希望収集、シフト作成、複数店舗間のヘルプ調整が可能なSaaS型シフト管理サービスです。シンプルで直感的に操作可能なUIにより、シフト管理担当者は操作マニュアル不要で簡単にシフト作成・管理に利用いただけます。また、アルバイトスタッフはスマートフォンアプリ上でシフト提出や勤務シフト情報の確認が可能なことに加え、全店舗のシフト募集情報を閲覧し、希望する空きシフトへ応募することが可能となっており、効率的な人員調整を実現しています。―「労務管理機能」も充実 今月、各種法令を守ってシフト作成ができているかチェックする「労務管理機能」の強化を行いました。これにより、7日以上の連続勤務や外国人留学生など特定の基準を超えた場合に、Sync Up上にアラートが表示されるようになります。さらに初夏にかけて小売や飲食などのサービス業を中心とした複数店舗の人員配置を簡単に組める機能を続々と拡充していく予定です。■「Sync Up」出展概要イベント名:Japan IT Week 名古屋開催日時:2021年7月28日(水)~30日(金水)10:00-17:00会場:ポートメッセ名古屋 第3展示館参加費:無料 ※事前来場登録の場合に限る本展の入場には、事前登録証または招待券が必要です(会期中3日間有効)※複数名でご来場される場合は、人数分の招待券が必要です。※事前登録証または招待券をお持ちでない場合は、入場料¥5,000(税込)/人 。※学生・18歳未満の方のご入場は、お断りさせていただきます。事前来場者登録:https://www.japan-it-nagoya.jp/ja-jp/visit/inv-gate.html主催:リード エグジビション ジャパン株式会社■「Sync Up」の特徴 導入実績は1,000店舗以上にのぼり、大手チェーンから3~5店舗規模の中小飲食店まで幅広い企業にご利用いただいています。直感的に使えるシンプル&簡単なスマホアプリや、多店舗ヘルプや短時間シフトも組める機能でスタッフがより働きやすい環境づくりをサポートします。(1)直感的に使えるシンプル&簡単なスマホアプリアルバイトスタッフ用のスマホアプリは、シンプル&簡単なデザインで、直感的に操作が可能。午前中にエントリーすれば、即日シフトに入れることも。(2)あらゆるパターンに対応したシフト作成機能あらかじめ決まったパターンでシフト作成ができる「パターンシフト作成機能」や毎週、毎月決まっている曜日・時間で働くスタッフのシフトを自動で登録できる「固定シフト機能」など、お店や企業の運用にあわせて様々な種類のシフト作成にも対応しています。■60日間限定の無料お試しプランも!「Sync Up」は、30名以下の店舗は60日間の無料にて、「シフト希望の収集」「シフトの作成・確定」「他店舗ヘルプ調整」など一部機能をお試しいただけます。お試しプラン終了後、30日経過前に有料プランにお申し込みいただいた場合は引き継ぎが可能ですのでぜひご利用ください。https://www.sync-up.jp/free-trial■店舗運営を科学し、サービス業の明日を応援するWEBメディア「店長 Lab.」シフト管理サービス「Sync Up」が運営するWEBメディア。「コロナ禍での飲食業の売り上げダウン対策」や「人件費をうまくコントロールする方法」など、スーパーバイザー(SV)や店長がすぐに現場に活かせるトピックスを豊富なデータや事例とともにお伝えします。https://blog.sync-up.jp/tencho-lab■パーソルイノベーション株式会社について< https://persol-innovation.co.jp/...

障がい者の社会参画を促進する「e-sports Barrier Break-Cup」創業者夫妻が語る、47都道府県リーグ構想への道|NPO法人 e-sports Barrier Break-Cupのストーリー・ナラティブ|PR TIMES STORY

2021年3月、障がいの有無関係なく競い合えるe-sportsの大会「e-sports Barrier Break-Cup」がオンラインで開催されました。今回で第4回となる本大会は、普段社会との接点が持ちづらい障がい者の方へ、社会参加の機会を創出することを目的としており、e-sportsを通して向上心や目標をもてるだけでなく、チーム戦においては仲間と共に戦い、人間関係を身につけたり、障がい者の方自身が活き活きと自信を持って生活する、また一歩踏み出すきっかけとして貢献できると期待しています。そこで、NPO法人e-sports Barrier Break-Cup理事長の杉中夫妻に、創業の経緯や事業推進についてインタビューを行いました。—創業に至った経緯を教えてください。杉中忠(以下、夫):30歳という節目で、これから何のために生きていこうと考えていたときにご縁があって、納棺師の会社に正社員で入りました。ある日、当時お世話になっていた社長から、「お前は深くものごとを考えていないし、なんとなく明るいから介護・福祉事業部も手伝え」と言われまして。その状況で言われたら「わかりました」としか言いようがないじゃないですか。つまり、福祉を始めたきっかけは業務がきっかけです。夫:それから3年ぐらい経つと、葬儀の仕事の情熱は落ちてはいなかったのですが、介護・福祉の仕事の情熱が上がってきたのです。要は、お金で買えないものがあるということがわかりました。「ありがとう」の価値というのはきれいごとではなく、意外と嬉しいんだな、と。仕事していて「ありがとう」と言われることって少ないじゃないですか。ちゃんとやっていればあるのでしょうけど、社内の出世どうこうとか、社長、上司、同僚といった内情的なことはあっても、お客様からリアルに「ありがとう」と言われることは少ないと思います。その中で徐々に「これはいいな」とハマッていったということです。夫:私の妻は、そこで出会った看護師さんです。彼女は私と違って18歳から医療を目指してずっとやってきたので、一本筋が通っています。彼女と恋愛をすることでいろいろ気付くとともに好かれようと思って頑張っていたら会社になっていきました。福祉事業のきっかけは「やれ」と言われたからで、続けているのは奥さんと一緒にやっていると楽しいからが本質です。—e-sportsとの出会いについて教えてください。夫:障がい者の方がやって楽しいと思える仕事は何だろう。この視点でずっと妻と仕事を探し続けていました。ここに至るまでに経緯はありますが、俗に言う障がい者の仕事は、単純作業のような内職仕事が多いと思います。その背景には、「障がい者は何ができるか」という発想から生まれています。でも私たちは、その考え方はずれていると思っています。「障がい者が何をできるか」ではなく「障がい者は何をやりたいか」に変えました。夫:調べていくと、多くの方が室内でパソコンと向き合う仕事が好きということが分かりました。理由は、なんとなくかっこいいから。小学生や中学生が仕事を選ぶ理由に似ていると思います。かっこいいから、キラキラしてるから、楽しそうだから、時代の先端だから、など。夫:そこで、今から4年ほど前に妻とともに広告代理店部門を立ち上げました、パソコンでデータ入力をしたり、チラシや名刺を作ったり。障がい者の方がやりたいかなと思い、最後は妻の直感に従い広告の部門を作ったのですが、これは当たりました。私たちにとって当たるということは、障がい者の方がうちと契約し出勤を続けてくれること。さらに、顧客満足度が高いこと。利益も出しながら、仕事も充実させられることを実現しました。杉中 智美(以下、妻):私たちは全国で90社ほど開業支援で福祉の立ち上げ協力をしているのですが、とある鹿児島のお客様から「福祉とeスポーツの大会を開催しませんか?」と言われたんです。「e-sportsには可能性を感じているのですが、私も奥さんも福祉を始めたばかりで、大会運営やPRはまだ情熱を注げないんです」とそのお客様がお話しいただきました。そこで、私たちも、e-sportsはいいなと思い真剣に考え始めたのですが、せっかく発案してくれた彼なしで行うのは違うと思い、理事に迎えたんです。それが2020年7月の話で、8月ごろから大会をやっています。妻:楽しいことであれば人が集まります。そういう意味では、e-sportsはあくまで手段。障がい者の方は生産性が低いと本人が思っている方が多くおり、「自立は難しいだろう」というイメージが持たれてしまっています。しかし、スポーツの大会をすることで、F-1のようにスポンサーや地域を背負い、大会を運営する側になれば自尊心が芽生え、向上します。今、運営する中で徐々に笑顔が出ていると感じますね。—e-sports事業について教えてください。妻:e-sportsの魅力は多岐にわたります。e-sportsはWeb上でできるので、雨天でもコロナでも中止ということはほぼありません。よく「ゲームなんて」と言われるじゃないですか。今現在、ゲームはネガティブに捉えられがちだと思っています。しかし地域を背負って、経済へ貢献するという手段として活用できれば、見方がガラッと変わるのではと思います。ゲーム業界の健全化になるとともに、福祉としては自由度が高くなって職業選択が増えるでしょう。妻:業界の未来も明るいと思います。Jリーグのようになったりとか。今回、愛知県に後援をいただきましたが、地域や企業がもっと熱を上げてくれるとありがたいと思っています。例えば、今後愛知県がe-sports福祉チームを5つぐらいもって、地元企業のスポンサーも募り、チームを応援して愛知県を盛り上げようとか。そういった流れになってもおかしくないなと。夫:できれば、8割ぐらいは障がい者の方に収入として入る事業としてやりたいのです。だからスポンサーの方は、お金を出すことに大きな価値がある、と伝えていきたいです。このような取り組みが国に認められて、Barrier Break-Cupにお金を出して、障がい者もきちんと収入が得られる中で、企業の法定雇用率も緩和されるとなったら嬉しいです。そこまでいけたら理想ですね。夫:e-sports×福祉はほかの事業者も出てきていますが、おそらく「e-sportsをやれば利用者が集まって儲かるな」以上のことは考えずに終わってしまっていると思います。Barrier Break-Cupは、地域や企業のためにどうお返しするかに特化したいと思っています。自分たちのためだけに動いていない、我々はむしろ地域から税金をいただいて、地域や企業のPRを行っていき、貢献することがベースです。寄付ではなく、ビジネスとして進めていきます。与えられる「寄付」ではなく、ビジネスとして行うからこその価値があると思っています。—最後に、今後の展望について教えてください。夫:全国の福祉事業者が「このシステムはいい」と思っていただけたら、自由に使っていただきたいです。私たちたちが与えられるのは、この理念と、スポンサー、そして、私たちの福祉事業所の障がい者の給与が4倍になっているというこのシステムです。例えば、秋田県の福祉事業所に使っていただくと、何がもたらされるか。秋田県の地元の企業さんはスポンサーになりたいという志願が増えます。要するにサッカーでいうJリーグのスポンサーのようになれます。このようにe-sportsのJリーグのような形式を創ることを今後考えています。夫:私のJリーグ構想はこれです。全国の福祉事業所の、志を共にする方だけです。私たちたちの説明会を聞いて「やる」という方が年間20団体ずつ増えればいいなと思っています。■会社概要企業名 :NPO法人e-sports Barrier Break-Cup所在地 :愛知県名古屋市中区錦三丁目6番15号 名古屋テレビ塔3階03区画 THETOWERLOUNGECASHIME代表者 :代表理事 杉中 忠事業内容:障がい者の社会参画を促進するe-sports大会の運営HP :https://bbc-project.com/

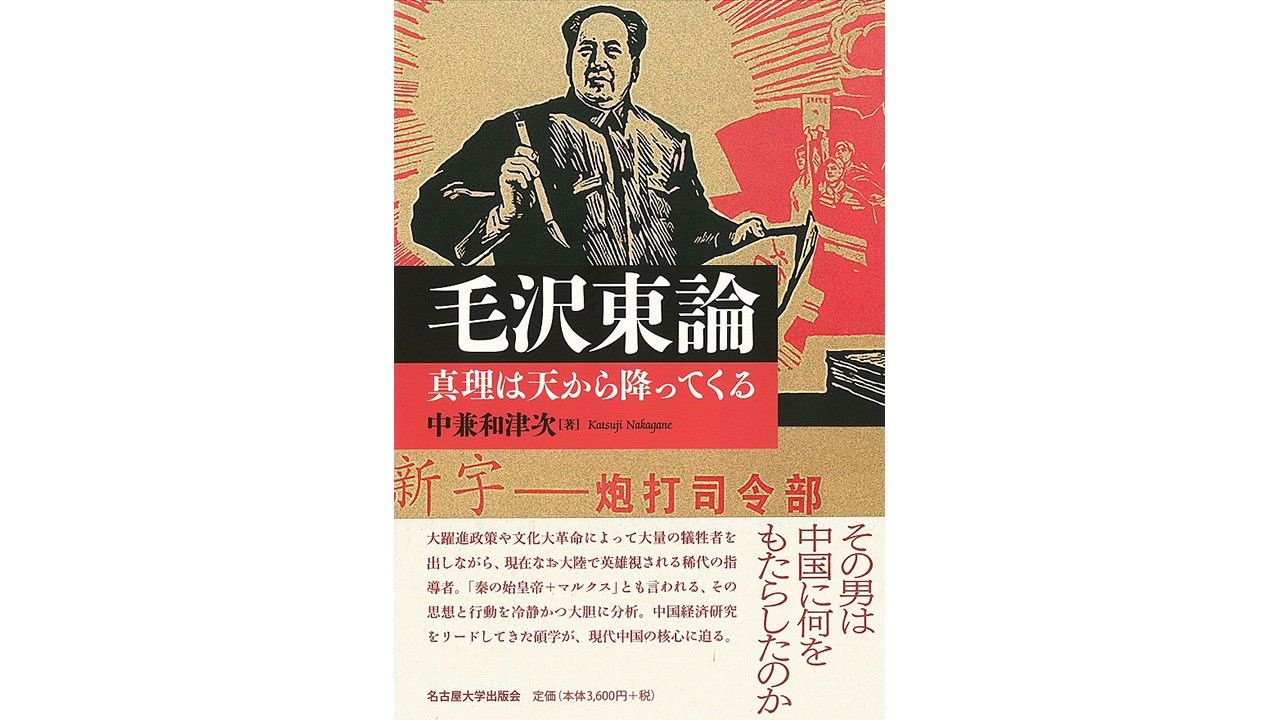

【書評】偉大な政治家の責任とは:中兼和津次著『毛沢東論』 | nippon.com

中国共産党は2021年7月で創立百周年。創設者の一人で、中華人民共和国の成立を宣言した毛沢東(1893-1976年)は20世紀の「政治的巨人」だ。毛沢東をつぶさに分析した本書は、彼の遺産を引き継ぐ今の中国を理解するうえで役立つ。

政治家は「富士山」に喩えられる

「政治家は富士山に似ている」――。日本の政界で、よく知られている成句だ。富士山は遠くから眺めれば美しいが、近くに行くと岩がゴロゴロしているなど必ずしも綺麗ではない。政治家も間近で接すれば、いろいろと欠点も見えてくるという喩(たと)えである。

毛沢東はヒトラー、スターリンと並ぶ20世紀最悪の独裁者の一人との見方がある。半面、「彼の熱烈な崇拝者と現代中国の公式的見解によれば、彼はマルクス主義を創造的に発展させた偉大な思想家であり、何よりも中国を解放し、アメリカやソ連にも対抗した比類なき民族的英雄となる」

著者、中兼和津次(なかがね・かつじ)氏は1942年北海道生まれで、東京大学名誉教授(経済学博士)。中国経済の研究者として知られる。今回、毛沢東について論じる本書の主な狙いについてこう解き明かす。

「好き嫌いは別にして、もっと客観的に、また十分に距離を置いて、毛沢東という人物はいったいなぜ、またどのような行動をとったのか、彼の行動の根本を決める主旋律、思想の根幹は何か、そこにいかなる問題が内在していたのか、彼は現代中国に何を遺したのか、さらにもっと大きな問題として、大躍進や文化大革命に象徴されるようなすさまじい惨禍と犠牲を伴いつつも、なぜ彼が中国を統治し続けられたのか、などなど、彼の行動、政策にまつわるさまざまな問題を少々常識論的に、しかしできるだけ論理的に考え、説明してみよう」

「生々しい現実」も客観的に描く

著者は「とくに感情的に中国を見る風潮が昨今わが国では強いだけに、(反証可能な、ないしは仮説的に、という意味で)『科学的に』」毛沢東と現代中国の双方を捉え直すことが必要だと強調する。

本書は『毛沢東選集』所収の「矛盾論」と「実践論」をはじめ中国共産党、中国政府の公式文書や中国語文献、日本語文献、英語文献、地下出版物も含めて幅広く渉猟し、毛沢東の思想や行動を客観的、科学的に分析しているところに特色がある。

中国国内で出版される『毛沢東伝』や『周恩来伝』などは「理想的指導者像、いわば表の顔を描いているだけで、裏の顔は書かないか、書けないのである」。中国共産党の公式見解は「モデル(理想像)」が多く、「マドル(生々しい現実)」が語られることはまずない。

本書では、公式見解では伏せられている「生々しい現実」にも光を当てる。いわば広角、標準、望遠、接写など各種レンズを使い分けるような手法で、多面的性格を持つ“政治的巨峰”の実像と細部を描写している。

自画像は「マルクス+秦の始皇帝」

毛沢東は「単なる政治家ではなく、軍事戦略家であり、思想家であり、詩人でもあった」。本人は「自ら『マルクス+秦の始皇帝』と称した」という。

「秦の始皇帝の権力(政治的権力)と併せてマルクスの権威(思想的権威)を持とうとしていたし、前者は後者によって補強されていたのではないか。その上、秦の始皇帝そっくりの専制・暴力論と、マルクスの暴力革命論に由来する暴力肯定のイデオロギー、この二つを彼は併せ持っていたのではないか」。これが著者の仮説である。

「科学的社会主義」の創始者で、ドイツの経済学者、哲学者、革命家でもあったカール・マルクス(1818-83年)は『共産党宣言』や『資本論』などを著した。読書家だった毛沢東はマルクスの著作を「中国語訳を通して」読んだ。

著者は毛沢東が革命勢力としての農民を「発見」したとも指摘する。しかし、「階級闘争を旗印に社会を分断させ、批判的な集団や個人を徹底的に弾圧し、異論を唱える同志たちを次から次へと迫害・粛清するとなると、これはマルクス主義の新たな発見、創造、それに対する貢献というよりも、むしろ残酷な悪用というべきである」と断じる。

大躍進、文革の二大惨劇を発動

中国は毛沢東時代、二大惨劇が社会を激しく揺るがした。1958年からの「大躍進」と、1966年から10年間続いた「文化大革命(正式にはプロレタリア文化大革命)」である。

「二つとも毛沢東自らが発動し、全国(民)を巻き込み、国家と社会、それに経済を破滅の危機に陥れ、そして歴史的に見て名状しがたい悲惨な結末を迎えた点で共通している」

大躍進時代には大飢饉が起こり、数千万人ともいわれる餓死者を出した。文化大革命は「死者数から見れば大躍進期の非正常死に及ばない」ものの、「『階級闘争』の名のもとに告発から迫害へ、それが拷問に、さらには処刑・惨殺へと展開していった」のである。

こうした異常事態が続いたにもかかわらず、「中国は崩壊せず、共産党政権は微動だにせず、最高責任者毛沢東も失脚することはなかった。なぜだろうか?」と著者は問う。

マルクス教「毛沢東派」の教祖

中国が毛沢東時代、「体制の安定性」を保ち続けた要因はいろいろと考えられる。著者は先ず、毛沢東が軍隊を掌握していたことを「重要な要因」に挙げる。

「鉄砲から政権が生まれる」、「政権とは何か、力とは何か、権力とは何か、ほかでもなく軍隊である」……。毛沢東の有名な語録で、本書でも引用されている。

だが、毛沢東が統治を続けられた「最も根底にあった要因」は、“神化”という「宗教的要因」だとの仮説を展開する。「神=教祖」である毛沢東には「誰一人として真正面から反抗しなかったし、できなかった、ないしはしようと考えもしなかった」という。

なぜなら、この革命家は強烈なカリスマ性を帯びていたからだ。毛沢東は1927年、中国の湖南・江西両省の境にある井岡山(せいこうざん)に革命の根拠地を建設、ここに立てこもり、包囲する強大な国民党軍を四度も撃退した。戦後の国共内戦でも国民党軍を打ち破った。

こうした解放闘争史における比類ない実績に加えて「他の指導者にはない歴史に対する広汎な知識、哲学的素養、それに伝統的中国知識人(読書人)には不可欠な能力である作詩力を持っていた」。しかも弁舌が立つ。「毛沢東教あるいはマルクス教毛沢東派」の教祖とも擬せられる所以だ。

「毛沢東時代、真理は天から降ってきた。神、またはその代理である教祖たる毛沢東は唯一の真理を語る絶対的存在であり、それを疑うのは『不敬』となる」。因みに本書の表紙にある副題は「真理は天から降ってくる」である。

魯迅、周恩来との微妙な関係

本書は「はじめに」と10章に続く「終章」で構成されている。このうち第2章「毛沢東と魯迅」と第9章「毛沢東と周恩来」の内容は極めて人間臭い。作家の魯迅(本名周樹人、1881-1936年)、新中国の初代総理となった周恩来(1898-1976年)とも日本留学組で、この二人と毛沢東との関係は極めて微妙だった。

中国共産党が魯迅を「聖人」に祭り上げて陣営に引き込んだことはよく知られている。著者によると、毛沢東は魯迅を「革命のための『道具』」とみていたという。一方、魯迅は革命のためでも「人を殺すことはどんなことがあってもよくない」と考えていた。

魯迅と毛沢東は生涯、直接会うことはなかったが、著者はこう推察する。「極端なことをいえば、文学者魯迅が建国後も生き残っていれば、政治家毛に殺されていたかもしれない」

「よく毛沢東は厳父だったのに対して、周恩来は慈母だったといわれる」。革命第一世代の二人の英雄は建国の父、母とも呼ばれたが、その関係には曲折があった。

日本に続いてフランスにも留学した周恩来は毛沢東より5歳下だが、二人が1926年に最初に会った当時は中国共産党内で格上だった。ところが、党幹部の思想改造運動である「整風運動」が1942年から抗日・解放運動の本拠地、陝西省の延安で実施され、立場が逆転した。

「この整風運動の結果、周恩来が毛沢東に服従する関係が決定的になり、基本的には死ぬまで続いていくことになった」

著者の周恩来に対する評価は「遠くから彼を見れば見るほど、彼は優しい母親のイメージを醸し出す。逆に、近くにいて実物の彼を見ていた人ほど、もちろん彼に救われた人を別にして、非情な政治家に見えたのではなかろうか」。まるで日本政界の“富士山の比喩”のようだ。

「いずれにせよ、毛沢東ばかりではなく、周恩来という、大衆に絶大な信望のあった政治家についても、そのモデル(理想像)と併せマドル(汚い現実)を見る必要があるだろう。社会主義中国の、これまで多分に脚色されてきた歴史像をもっと現実に近づけるために、そうした作業は不可欠である」

英雄の女性観、日本の“反面教師”

「女性は天の半分を支えている(婦女能頂半辺天)」。男女平等を象徴する毛沢東の名言とされている。第10章「毛沢東をめぐる女性たち」では、建国の英雄の婚姻や女性遍歴にも触れているが、著者は「女性を手段として見ていた」との仮説を提示する。その典型例として大躍進時代の公共食堂を挙げる。

「女性を家事労働から解放するという建前で全国の人民公社に公共食堂を作ったが、その大きな狙いは労働力の『解放』にあって、家庭内で毎日三食の食事に関わってきた女性の労働力を農業生産に、あるいは一部は鉄作り運動に投入するためだった」

「建前、ないしは理念・モデルとして女性解放といいつつも、実態としては大して『解放』していなかったし、現在もしていないのである」

本書では、男女平等の度合いを示す2020年の「ジェンダー・ギャップ指数」(GGI)を紹介している。中国は世界153カ国中106位。「残念ながら毛沢東時代にかんするGGIの国際比較はないが、基本的に現在と大きく変わっているようには思えない。『社会主義体制』が女性を解放する必要条件ではないことはこのことからも分かる」と解説する。

日本の順位は中国より下の121位で、主要7カ国(G7)で最下位だ。「反面教師」という言葉はかつて毛沢東が演説で使ったとされるが、GGIでは日本こそ中国を反面教師にした方がいいかもしれない。

「幽霊がまだ中国に漂っている」

毛沢東が1976年に天上の「赤い星」となった後、中国は1978年、改革開放路線に舵(かじ)を切った。鄧小平が主導して社会主義市場経済を推進、1989年の天安門事件を経ながらも高度経済成長を続け、2010年には日本を抜いて世界第2の経済大国へと躍り出た。

もはや「毛沢東思想」などは死語になったような印象があるが、どっこい、そういうふうにはなっていない。著者は、『毛沢東と中国――ある知識人による中華人民共和国史』などを上梓した銭理群・元北京大学教授の「毛沢東が逝った後、彼の幽霊がまだ中国の大地に漂っていて、中国社会の発展に影響を与えている」との見解を引用したうえで、こう論じる。

「現代中国の実像を見れば見るほど、『毛の幽霊』が中国に漂っているだけではなく、しっかり社会と政治の統治原理として中国の大地に根付いてしまっていることに気づく。その意味で、彼の影響は今に至るも巨大なものがある」

今日の中国について著書は、かつてのような社会主義イデオロギーは消えてしまったとしながらも「社会主義を共産党支配と同一視し、毛沢東神話が依然として残り、強権による安定を是とする考えは変わっていない」と看破する。

「ミニ毛沢東」目指す習国家主席

「中華民族の偉大な復興」を唱える習近平国家主席は「『毛沢東思想』ならぬ『習近平思想』を持ち出し、毛沢東崇拝を模した個人崇拝のための演出を行い、長期の絶対的権威を確立しようと考えているようである」。いわば「ミニ毛沢東」を目指している。

「中国は経済発展を武器に、また最近では新型コロナウイルスを制御できたと、自らの権威主義的独裁体制の『優位性』を大いに宣伝している」

確かに今の中国は経済的に豊かになり、人工知能(AI)やデジタル技術でも世界の最先端を行き、何でもあるように見える。しかし、「自由」はない。

「人権派弁護士がある日突然姿を消したり、チベットやウイグル地区におけるような少数民族を弾圧したりといった、マルクスや魯迅が知れば驚き、悲しむであろう異様な抑圧体制を見るにつけ、現代中国は毛沢東中国とその本質は変わっていないことが分かる。鄧とそのあとを継いだ今日の中国指導部は毛の遺産をしっかりと受け継いでいる。中国では昔も今も、真理は天から降ってくることに変わりはない」

多くの中国人は毛沢東を「偉大だ」と形容してきた。その偉大な指導者は1959年6月、「政策決定が間違っていたら、指導者は責任を負わなければならず、一方的に下の方に責任を押し付けることはできない。指導者は指導されるものに代わって責任を取る、これが部下の信任を得る一つの重要な条件だ」と訓示を垂れたという。

「しかし考えてみれば、毛は自らが引き起こした、たとえば大躍進や文革のような計り知れない惨禍に対して責任を取ることは決してなかった」

こうした毛沢東観察を踏まえ、著者はチャーチル元英国首相の含蓄ある警句で本書を締めくくっている。

「偉大さの代償は責任である(The price of greatness is responsibility)」

「毛沢東論」

中兼 和津次(著)発行:名古屋大学出版会四六判:438ページ価格:3960円(税込み)発行日:2021年4月30日ISBN:978-4-8158-1023-8

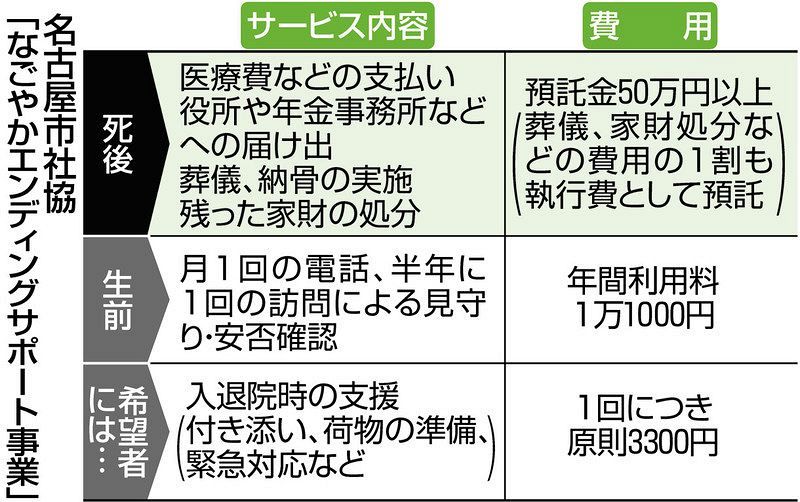

<身元保証を考える>「死後事務」社協が代行 各地で取り組み:東京新聞 TOKYO Web

亡くなった後の葬儀や家財の処分、行政への届け出などの「死後事務」を引き受ける団体が増えている。各地の社会福祉協議会(社協)などが生前に委託契約を結び、代わりに手続きを行う。身近に頼れる家族や親族がいない単身高齢者の増加に伴い、こうした取り組みがさらに広がっていきそうだ。 (佐橋大)

◆生前に委託契約

名古屋市社協は二月から、死後事務を代行する「なごやかエンディングサポート事業」を始めた。▽子や孫がいない▽五十万円以上の預託金が払える▽契約能力がある−などの条件を満たす市内の七十歳以上の人が対象。市社協には以前から「賃貸住宅に住んでいた身寄りのない人が亡くなった後、家財の処分をどうしたらいいか」といった相談が寄せられていたといい、法人後見センター担当の高須美貴さんは「社協として地域の課題に対応しなければと考えた」と話す。

利用者は市社協の審査を受けた後、公正証書遺言を作成した上で契約。事務手数料(一万六千五百円)と定期的な見守りの年間利用料(一万一千円)のほか、死後に必要な費用を預託金として支払う。葬儀・納骨や債務の支払いのために五十万円以上を預け、家財の処分は見積額が必要。実際にかかった費用の一割を社協が執行費として徴収する。利用者はまだいない。

同様の取り組みは各地で始まっている。京都市では二〇一九年、市から市社協への委託事業としてスタート。賃貸住宅に一人で暮らす六十五歳以上の低所得者が対象だ。契約時に社協へ支払う預託金は二十五万円。社協と提携する葬儀社が葬儀を行う。執行にかかる費用を市が委託費として社協に払うことで、利用者の負担を軽減。現在六人が利用している。

高知市社協が一七年に始めた「これからあんしんサポート事業」は、利用者の判断能力が低下し、金銭が支払えなくなった場合に備え、入院や施設入所の費用として三十万円以上を預かる仕組みになっている。三カ月分の入院費用にあたり、その間に、成年後見の手続きを取るという。

岐阜県可児市社協も一七年から死後事務委任サービスを開始。東京都武蔵野市では、成年後見利用支援センターを運営する市福祉公社が一五年に始めた「つながりサポート事業」のオプションとして、火葬や納骨など死後事務を行うサービスを提供している。

◆広がりに期待

単身高齢者の問題に詳しい日本福祉大教授の藤森克彦さんによると、今後、単身高齢者はさらに増えることが予想され、死後事務の対応に不安を抱えている自治体もある。身寄りがなく、第三者に死後事務の委任もしていない人が亡くなった場合、協力を得られる親族が見つからないことが多いからだ。「人の死」というデリケートなことへの対応で職員らの精神的な負担も大きい。

単身高齢者の死後事務には、民間の身元保証団体が関わることも多い。ニーズに柔軟に対応できる一方、行政の支援がないため費用が高額になることもあり、低所得者は利用しにくいなどの課題もある。藤森さんは「自治体から権利擁護事業の委託を受けているNPO法人なども死後事務の担い手になり得る」と指摘。「自治体が補助すれば利用者の負担を減らせ、運営のチェック機能も働く。地域によって、さまざまな形が考えられる」と取り組みの広がりを期待する。

福井県名古屋事務所17年ぶり復活へ 9月ごろ開設 中京圏から企業誘致、観光誘客 | 政治・行政 | 福井のニュース

9月ごろ開設 中京圏から企業誘致、観光誘客

2021年4月2日 午後5時00分

...