中京大が昨季女王の天理大に0-1で肉薄 他3試合/関西学生ホッケー春季リーグ | マイホッケー(MY HOCKEY)|ホッケー専門メディア

中京大が昨季女王の天理大に0-1で肉薄 他3試合/関西学生ホッケー春季リーグ

2022.05.01 21:53 | 大学生

2022年度関西学生ホッケー春季リーグは1日、親里ホッケー場(奈良県天理市)で女子1部、男子2部、女子2部、男子3部の試合が4試合行われた。 中京大学は昨季女子1部優勝の天理大学に0-1と肉薄した。男子2部は中京大が5-0で摂南大学に勝利。女子2部は合同チーム(同志社大学と大阪体育大学の合同チーム)が京都大学に3-0で勝利した。男子3部は名古屋大学が2-0で京都産業大学に勝利し、好スタートを切った。

試合結果

女子1部

天理大学 1-0 中京大学 (0-0/0-0/0-0/1-0)

両チームとも2戦を終え、天理大学は2勝(勝点6/得失点差7)で暫定1位。中京大学は、1勝1敗(勝点3/得失点差0)で暫定2位となった。 次戦は両チームとも朝日大学戦で天理大学は5月15日に、中京大学は5月3日に対戦する。

男子2部

中京大学 5-0 摂南大学(2-0/0-0/1-0/2-0)

中京大学は初戦を終え、1勝(勝点3/得失点差5)で暫定2位。摂南大学は3戦を終え、1勝1敗1分(SO勝)(勝点5/得失点差-4)で暫定1位となった。 次戦、中京大学は5月7日に大阪大学と、摂南大学は5月22日に神戸大学と対戦する。

女子2部

京都大学 0-3 合同チーム*(0-0/0-1/0-1/0-1)

*合同チームは同志社大学と大阪体育大学の合同チーム。オープン参加のため、入替戦や全日本学生選手権への出場権は持たない。

次戦は両チームとも福井工業大学戦で、京都大学は5月7日に、合同チームは5月8日に対戦する。

男子3部

名古屋大学 2-0 京都産業大学(0-0/0-1/0-1/0-0)

両チームとも初戦を終え、名古屋大学は1勝(勝点3/得失点差2)で暫定1位。京都産業大学は1敗(勝点0/得失点差-2)で暫定4位となった。

次戦、名古屋大学は5月5日に大阪体育大学と、京都産業大学は5月4日に和歌山大学と対戦する。

■大会日程はこちら

令和4年度科学技術週間における学習資料「一家に1枚 ガラス ~人類と歩んできた万能材料~」及び科学技術週間告知ポスターの公表について:文部科学省

令和4年3月24日

このたび,科学技術の理解増進施策の一環として,学習資料「一家に1枚 ガラス ~人類と歩んできた万能材料~」及び科学技術週間告知ポスターを作成し,ウェブサイトへの掲載を開始します。

科学技術に関し,広く一般国民の関心と理解を深め,我が国の科学技術の振興を図ることを目的に,令和4年4月18日(月曜日)~24日(日曜日)に第63回科学技術週間が実施されます。全国の大学や研究機関,科学館等で,オンラインも活用した研究施設公開やトークイベントなど,多くの関連イベントが開催される予定です。

文部科学省では,この科学技術週間にあわせ,平成17年より,国民に科学技術に触れる機会を増やし,基礎的・普遍的な科学知識の普及を目的とした学習資料「一家に1枚」を作成しています。

この度,第18弾となる,令和4度版の学習資料「一家に1枚 ガラス ~人類と歩んできた万能材料~」(企画・監修:公益社団法人日本セラミックス協会,国際ガラス年日本実行委員会)及び第63回科学技術週間告知ポスターのダウンロード用画像を,文部科学省の科学技術週間のページ(https:/www.mext.go.jp/stw/)に公開しました。

今回の学習資料「一家に1枚」では,私たち人類を文化・芸術・生活・医療・科学・技術の全ての分野で支えている材料である「ガラス」をテーマに,人類の進化や科学の発展の歴史との関わりから最先端の科学技術への貢献まで,幅広い分野での活用事例を紹介しています【解説参照】。また紙面の内容をより掘り下げた特設ウェブサイト(※1)も開設します。

今後は,全国の小・中・高等学校,大学等に配布するとともに,配布に御協力いただける全国の科学館,博物館等を通じて科学技術週間中に広く配布を行う予定(※2)です。

(※1)特設ウェブサイト(https://glass-poster.iyog2022.jp/ )は令和4年度科学技術週間(令和4年4月18日(月曜日)~24日(日曜日))にあわせ,順次公開予定です。

(※2)各科学館,博物館等での配布については,科学技術週間の始まる令和4年4月18日(月曜日)以降,順次配布される予定です。学習資料「一家に1枚 ガラス ~人類と歩んできた万能材料」の配布に御協力いただく全国の科学館・博物館等及び科学技術週間協力機関の一覧は文部科学省の科学技術週間のページ(https:/www.mext.go.jp/stw/)にて公開しておりますのでご覧ください。

<担当>科学技術・学術政策局人材政策課

課長補佐 川端(内線3884)

科学技術社会連携係 太田桐(内線4029)

電話:03-5253-4111(代表)

03-6734-4190(直通)

【経緯】

国立研究開発法人,大学共同利用機関法人等から御提案いただいた学習資料「一家に1枚」に係る企画について「一家に1枚」企画選考委員会における審議結果を踏まえて検討し,令和4年度「一家に1枚」は公益社団法人日本セラミックス協会,国際ガラス年日本実行委員会に企画いただいたテーマに決定いたしました。

「一家に1枚」企画選考委員会 構成員

(五十音順・敬称略)

大草 芳江NPO法人natural science 理事

大塩 立華国立大学法人電気通信大学 男女共同参画・ダイバーシティ戦略推進室 特任准教授

小川 達也独立行政法人国立科学博物館 広報・運営戦略課 計画・評価担当 主任

八田 弘恵学校法人渋谷教育学園 幕張中学校・高等学校 非常勤講師

三ツ橋 知沙国立研究開発法人科学技術振興機構 日本科学未来館 プラットフォーム運営室

武藤 良弘前公益財団法人ソニー教育財団 理科教育推進室長

また,制作に当たっては,下記の方々及び各機関に御協力いただきました。

<企画・監修>

公益社団法人 日本セラミックス協会,国際ガラス年日本実行委員会

<企画協力>

田部勢津久(京都大学),石村和彦(産業技術総合研究所)

<製作協力>

「一家に1枚 ガラス」企画チーム

小野円佳(北海道大学・AGC(株)), 篠崎健二(産業技術総合研究所),上田純平(京都大学),岡亮平(名古屋工業大学),岸哲生(東京工業大学),栗村直(物質・材料研究機構),高橋儀宏(東北大学),長谷川智晴(福井工業高等専門学校),松下佳雅(日本電気硝子(株)),村田貴広(熊本大学),山崎芳樹(AGC(株)))

<図版・写真提供>

日本ガラスびん協会,硝子繊維協繊維協会,AGC(株),日本電気硝子(株),(株)ニコン,HOYA(株),(株)オハラ,キヤノン電子(株),TOTO(株),カガミクリスタル(株),(株)アフロ,Saxon Glass Technologies Inc.,D-Wave,浅草 飴細工...

【LIVE配信】パリ五輪日本代表選考会 卓球2022 TOP32 開会式・ドロー組み合わせ抽選会|テレビ東京卓球NEWS:テレビ東京

https://www.youtube.com/watch?v=V3SZ2iY0UJ4

...

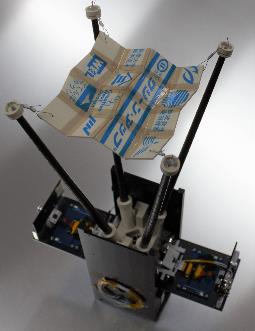

ついにミッション達成!超小型衛星「ひろがり」運用報告会を実施 | 室蘭工業大学のプレスリリース | 共同通信PRワイヤー

報道関係各位

ついにミッション達成!超小型衛星「ひろがり」運用報告会を実施

室蘭工業大学(学長:空閑 良壽)航空宇宙機システム研究センター(センター長:内海 政春)と大阪府立大学(学長:辰巳砂 昌弘)小型宇宙機システム研究センター(センター長:小木曽 望)が共同開発をおこなった超小型人工衛星「ひろがり」の運用報告会を12月6日(月)に実施いたします。

「ひろがり」は、2021年2月21日にNASAワロップス飛行施設(アメリカ合衆国)から国際宇宙ステーションへ打上げられ、同年3月14日(日)午後8時20分ごろに、国際宇宙ステーションの小型衛星放出機構J-SSODから放出されてから、約半年間に全てのミッションを達成し、現在も順調に運用を行っております。

つきましては、本件について、開発に携わった教員・学生による運用報告会を下記日程で開催いたします。これまでの運用の成果だけではなく、室蘭工業大学ならびに大阪府立大学の卒業生からの「ひろがり」へのメッセージビデオの公開も予定しています。

この件についての記事の掲載及び報道について、ご配慮くださいますようお願い申し上げます。

■日 時: 令和3年12月6日(月)15時00分~16時00分(予定)

■場 所: 室蘭工業大学 本部棟3階 大会議室

■出 席 者:

会場での参加

室蘭工業大学 航空宇宙機システム研究センター長 内海 政春

室蘭工業大学大学院 生産システム工学系専攻 博士前期課程2年 Ang Yi Yong

室蘭工業大学大学院 生産システム工学系専攻 博士前期課程2年 長 飛洋

オンラインでの参加

室蘭工業大学 特任教授 樋口 健

香川大学 創造工学部 准教授 勝又 暢久

名古屋大学大学院 工学研究科 航空宇宙工学専攻...

e⡼ݡGT Young Challenge 2021פη辡о칻

GT Young Challenge 2021

ۿ

īʹ

ۿ

2021/11/01

ʲȯɽʸƤΤޤǺܤƤޤGT Young Challenge 2021辡臘ꡪؼưйΣ⡼ݡ

īʹҡɽĹ¼Ϻˤϡư֤Ѹ᤹ؼưоݤȤ⡼ݡġإġꥹӣУϣңԡ٤GT Young Challenge 2021ס https://www.asahi.com/ads/gtyc/ ˤŤƤޤ

2021ǯ1030ڡˤˤϡ֥ѡեߥס https://superformula.net/sf2/ ˤκǽȤʤä뼯åȤˤͽԤ졤Ǯ襤ȴ辡ʽФޤ1219ˤdzŤ辡ǡ⡼ݡĤǤؼưܻܰؤǮ襤깭ޤإġꥹӣУϣңԡ١ https://www.gran-turismo.com/jp/ ˤϡι⤤٤顤⡼ݡĤȤƥɥ饤С졼եǧ졤FIAʹݼưϢ˸ǧ긢ⳫŤƤޤīʹҤϡҥåҥܥɤʤɤζΤȡܳưϢθơϤؼư˽°ΤΡإġꥹӣУϣңԡ٤Ȥ襤ξȤŤƤޤ1030ڡˤͽϡܥ졼ץ⡼ĵȳҡTOYOTA GAZOO...

神戸大学が総合優勝した「学生フォーミュラ日本大会2021」オンライン表彰式レポート – Car Watch

表彰のあと、動的審査が行なわれているエコパのコースを再現したシミュレーターを使って優勝校である神戸大学の車両のウイニングラン映像が公開された 大学、専門学校に在籍する学生がチームを組み、約1年という期間をかけてフォーミュラスタイルの小型レーシングカーを開発、製作することでもの作りの本質やプロセスを学び、その経験からもの作りの厳しさ、面白さ、よろこびを実感することを開催理念にあげる競技会が「学生フォーミュラ」だ。アメリカで始まり世界各国に広まったこの競技会、日本では公益社団法人 自動車技術会が主催している。 学生フォーミュラ日本大会は多くの海外チームも参加し、毎年9月に静岡県の「エコパ(小笠山総合運動公園)」にて開催していた。しかし、2020年は新型コロナウイルス感染症の影響で開催は中止となった。 2021年は通常開催を目指していたが、状況が改善せず2年続けての中止も検討されたが、主催の自動車技術会や関連業界、関係者の働きにより、人が集まることなくオンラインで進行できる静的審査のみを行なう開催となった。内燃機エンジン車のICVクラスが61チーム、電動車のEVクラスも12チームと多くの学校が参加。 なお、学生フォーミュラは世界大会なので他の国でも競技会は行なわれているが、昨年は中止かオンラインでの開催だった。今年も状況は厳しいのでオンライン開催が多いが、一部では静的審査のみをオンラインで開催し、動的審査は実地開催という国もあったと言う。また欧州など国境を越えることが物理的に容易な地域であっても「欧州大会」ではなく、国ごとの開催になっていたようだ。 学生フォーミュラ日本大会2021の表彰式はYouTubeで配信された この大会は2021年9月に無事終了。そして9月30日、公益社団法人 自動車技術会は学生フォーミュラ日本大会2021の表彰式をオンラインにて開催した。表彰式には大会実行委員長の水谷泰哲氏(トヨタ自動車株式会社 先進技術開発カンパニー 先進技術統括部)ほか審査員も出席した。 学生フォーミュラ日本大会2021 大会実行委員長の水谷泰哲氏(トヨタ自動車株式会社 先進技術開発カンパニー 先進技術統括部) 各賞発表の前に実行委員長の水谷氏があいさつを行なった。水谷氏は「新型コロナウイルス感染症の影響により現地開催が中止となりましたが、学生フォーミュラという取り組みを通じた人材育成の機会を絶やすことなく実施していくことを考え、初めての試みとなるオンライン開催に踏み切りました。皆さまには経験したことのない環境への挑戦となった大会だったと思います。表彰式もオンラインで行ないますが、今年の大会での学びや想いを分かち合い、来年の大会へ気持ちをつなげていただければ幸いです」と語った。 学生フォーミュラでは製造コスト、プレゼンテーション、デザインを審査する「静的審査」と車両を走らせる動的審査(アクセラレーション、スキッドパッド、オートクロス、エンデュランス、効率)という審査が行なわれるが、水谷氏のコメントにあったように、今年はオンライン上で進めることができる静的審査のみで競うことになった。総合成績上位、及び各賞受賞校は以下のとおり。 今年の審査は人の集中を避けるため会場を用意しての開催ではなくオンラインのみで行なった。そのため実走を含む動的審査は行なわれず、静的審査のみで競った学生フォーミュラ日本大会2021/総合成績 1位:神戸大学(258.18) 2位:大阪大学(251.41)...

「グランツーリスモSPORT」,10月30日に「GT Young Challenge 2021」の予選大会を実施

<以下,メーカー発表文の内容をそのまま掲載しています>大学自動車部対抗のグランツーリスモ大会「GT Young Challenge 2021」予選大会はスーパーフォーミュラ最終戦会場の鈴鹿サーキットで開催!

株式会社朝日新聞社(代表取締役社長:中村史郎)は、自動車を愛し、技術向上に切磋琢磨する全国の大学自動車部員を対象とした『グランツーリスモSPORT』の大会「GT Young Challenge 2021」(https://www.asahi.com/ads/gtyc/)を開催します。

『グランツーリスモSPORT』(https://www.gran-turismo.com/jp/)は、その高い完成度から、eモータースポーツとしてドライバーやレースファンからも認められ、FIA(国際自動車連盟)公認の世界選手権も開催されています。朝日新聞社は、株式会社スリーボンドなどの協賛のもと、全日本学生自動車連盟とともに全国各地の大学自動車部に所属する選手のための『グランツーリスモSPORT』を舞台とした新たな戦いの場を用意いたしました。今回、2021年12月開催予定の決勝大会に先立ち、2021年10月30日(土)に予選大会を鈴鹿サーキットにて開催することになりました。同日に同会場で開催される「スーパーフォーミュラ」(https://superformula.net/sf2/)と連携するこの予選大会は、株式会社日本レースプロモーション、本田技研工業株式会社、TOYOTA GAZOO Racingの協力のもと運営される予定です。また予選大会の上位進出校は、2021年12月19日(日)に都内で開催される決勝大会への出場権を獲得し、eモータースポーツでの大学自動車部日本一を目指し、熱い戦いを繰り広げます。このような取り組みを通し、若年層を中心としたモータースポーツファンの裾野拡大、ならびに日本のモータースポーツ活動や文化への関心喚起に貢献できれば幸いに存じます。■大会概要

【開催日・場所】2021年10月30日(土) 鈴鹿サーキット2021年12月19日(日) BASE Q(東京ミッドタウン日比谷)【参加対象】全日本学生自動車連盟加盟大学の自動車部【主催】朝日新聞社総合プロデュース本部【後援】全日本学生自動車連盟【協賛】株式会社スリーボンド他【特別協力】ポリフォニー・デジタル株式会社、株式会社日本レースプロモーション本田技研工業株式会社、TOYOTA GAZOO Racing【使用タイトル】PlayStation®4用ソフトウェア『グランツーリスモSPORT』(C)2019 Sony Interactive Entertainment Inc. Developed by Polyphony Digital...

で「食料品無料配布会」を開催しました|国立大学法人名古屋工業大学-534x462.png)